Basé à Berlin, Julian Charrière est né à Morges d’une mère française et d’un père suisse. Il a été formé à l’École cantonale d’art du Valais, puis à Berlin, à l’Universität der Künste, et, sous la direction de Olafur Eliasson, à l’Institut für Raumexperimente. C’est là qu’il rencontre l’artiste Julius von Bismarck, avec qui il mène depuis de nombreuses collaborations. Comme il en mène également avec des scientifiques, des ingénieurs, des musiciens, des historiens de l’art ou des philosophes dans le but de saisir la relation que l’être humain entretient avec la nature.

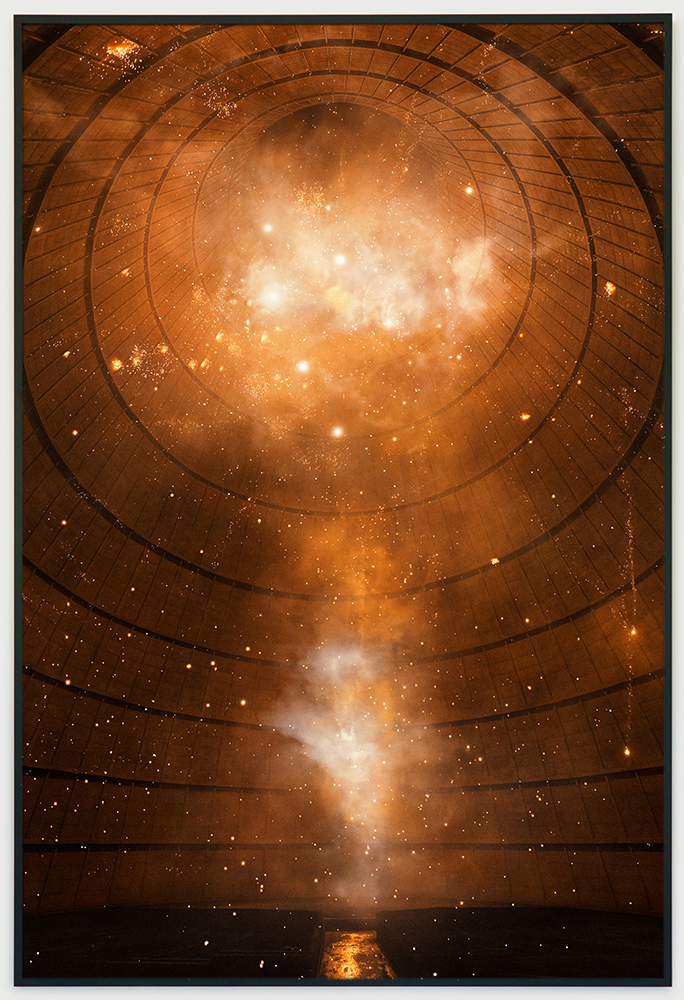

« J’aime appréhender l’art comme un outil pour parler de grandes abstractions », explique celui qui questionne continuellement l’état des ressources de la Terre. « Je me suis beaucoup intéressé aux cycles chimiques des matières. Plus précisément au cycle du carbone, auquel nous contribuons grandement en brûlant des combustibles fossiles depuis la révolution industrielle […] », précise-t-il en regard de l’exposition qu’il présente au Centre Pompidou en 2021. Ainsi, Julian Charrière place depuis toujours la question de l’écologie au centre de ses réflexions sans chercher à surfer sur la vague verte actuelle.

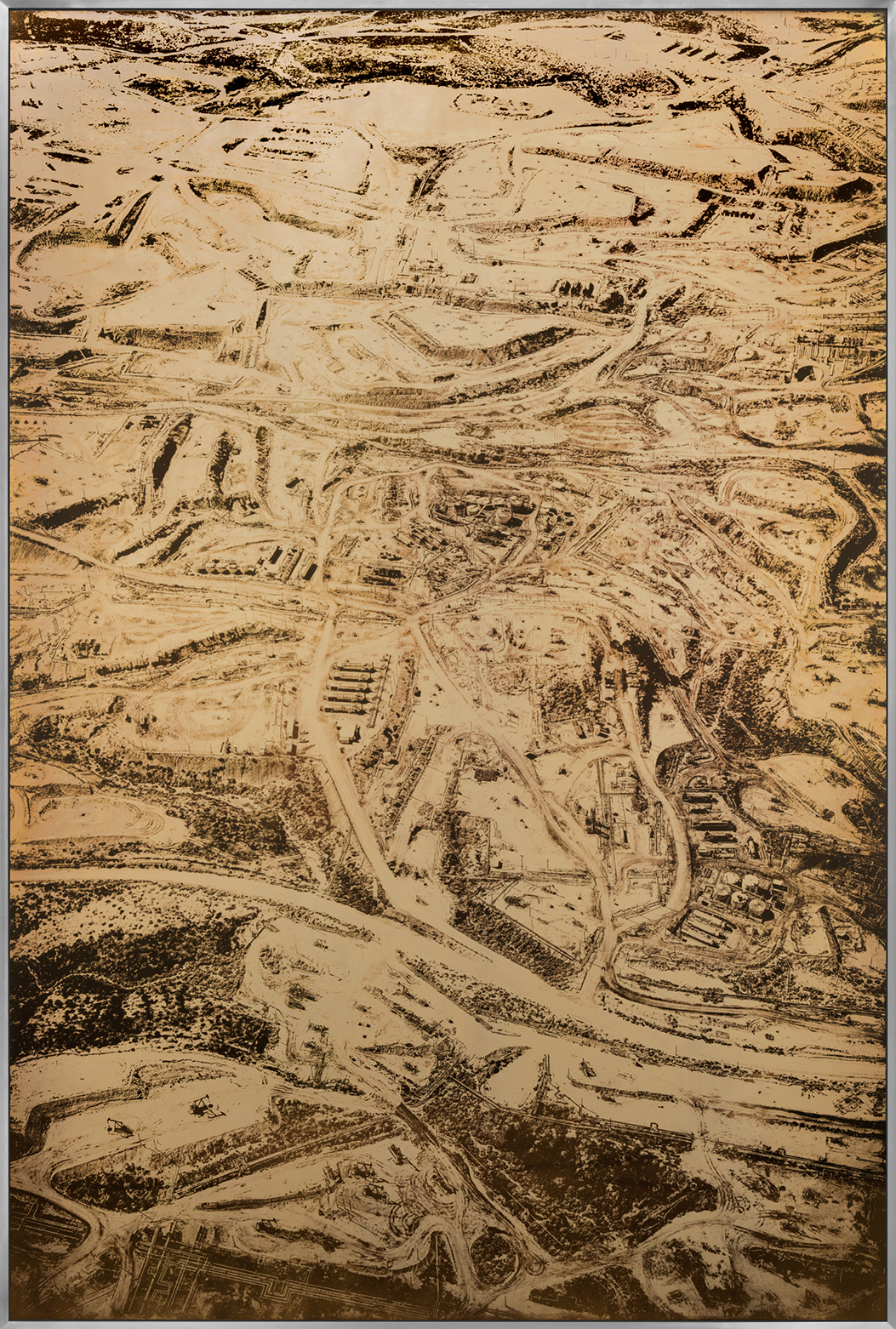

En fusionnant l’art, la science et l’anthropologie et en explorant lui-même des contrées reculées aux reliefs et climats hostiles – telles que la Bolivie, l’Islande, le pôle Nord, la Russie, la Somalie –, il pose un regard critique sur les conséquences de l’anthropocène : la fonte des glaciers, l’exploitation de terres rares, les tests nucléaires, les sites radioactifs, l’industrie forestière, l’extraction des sols ou l’état des fonds marins.

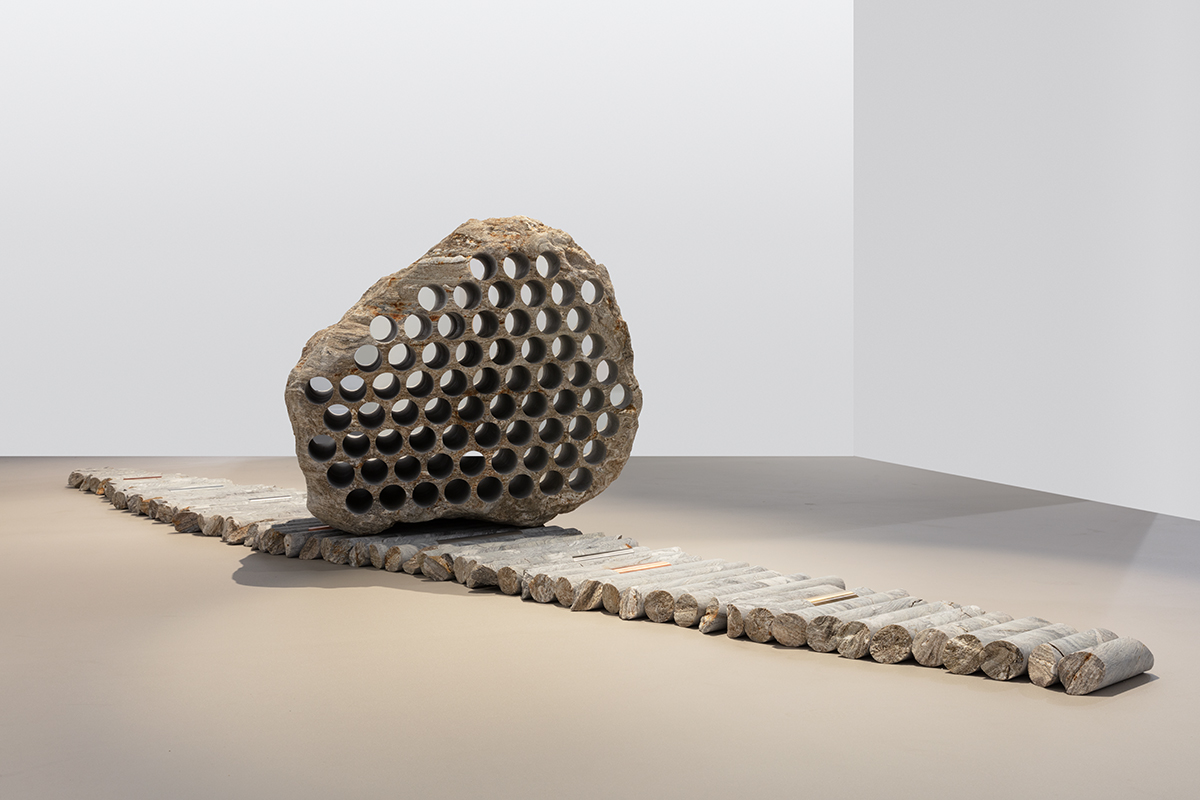

Avec une esthétique soignée et continuellement renouvelée pour créer de nouveaux imaginaires, ses performances, photographies, films ou installations donnent à voir avec acuité comment l’être humain habite le monde. Loin de se limiter à la seule dimension documentaire, son travail interroge plus globalement notre conception erronée ou superficielle de la nature, et la manière dont des récits scientifiques, littéraires ou populaires façonnent notre représentation de la « réalité », tissée de cosmologie et de cosmogonie.

« J’aime appréhender l’art comme un outil pour parler de grandes abstractions », explique celui qui questionne continuellement l’état des ressources de la Terre. « Je me suis beaucoup intéressé aux cycles chimiques des matières. Plus précisément au cycle du carbone, auquel nous contribuons grandement en brûlant des combustibles fossiles depuis la révolution industrielle […] », précise-t-il en regard de l’exposition qu’il présente au Centre Pompidou en 2021. Ainsi, Julian Charrière place depuis toujours la question de l’écologie au centre de ses réflexions sans chercher à surfer sur la vague verte actuelle.

En fusionnant l’art, la science et l’anthropologie et en explorant lui-même des contrées reculées aux reliefs et climats hostiles – telles que la Bolivie, l’Islande, le pôle Nord, la Russie, la Somalie –, il pose un regard critique sur les conséquences de l’anthropocène : la fonte des glaciers, l’exploitation de terres rares, les tests nucléaires, les sites radioactifs, l’industrie forestière, l’extraction des sols ou l’état des fonds marins.

Avec une esthétique soignée et continuellement renouvelée pour créer de nouveaux imaginaires, ses performances, photographies, films ou installations donnent à voir avec acuité comment l’être humain habite le monde. Loin de se limiter à la seule dimension documentaire, son travail interroge plus globalement notre conception erronée ou superficielle de la nature, et la manière dont des récits scientifiques, littéraires ou populaires façonnent notre représentation de la « réalité », tissée de cosmologie et de cosmogonie.